こんにちは、丸森 蔵の街の呉服屋 中新井です。

いつも、ブログをご覧頂き、ありがとうございます!

昨日に引き続き、着物の次、帯の締め方をアップします。

最初は、比較的簡単な

片ばさみ(浪人結び)の締め方です。片ばさみは江戸時代の武士の結びで、袴をつけない公務外の姿に締める結びです。鬼平も街に出かけるときはこれでした。

(※帯結びの流れは、個人的な見解や、自分流の感覚も多数ありますので、ご了承下さい。)

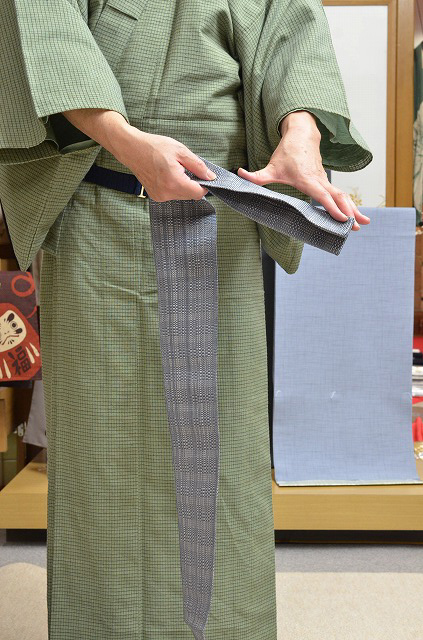

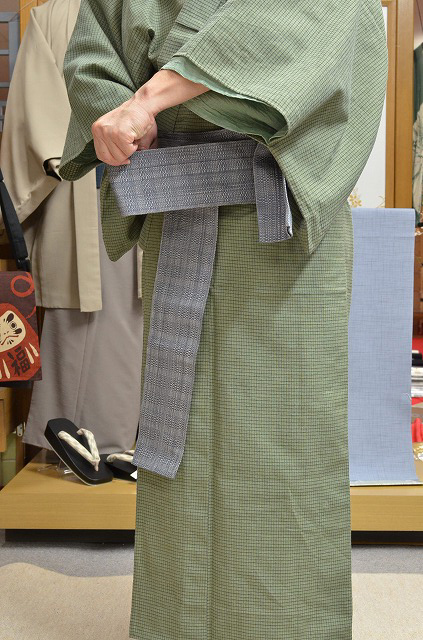

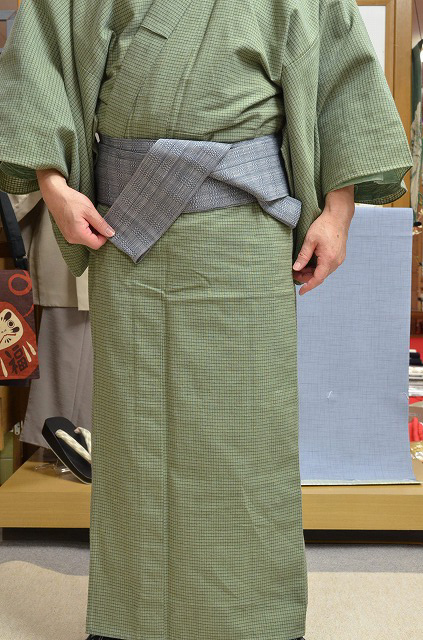

まずは角帯の片方を2つに折り、手の幅約20センチ位を(手先)の長さにします。ここら辺は、お好みや体型、帯の種類によって多少変わります。

手先を持ったまま、後ろに帯を回し腰に帯をつけます。この時帯を巻く方向は、自分の場合写真のように右回りですが、多くの教本では左巻が多いようです。利き手や、自分のやりやすい方向で良いと思います。

手先の長さを決めたところを前の中心につけ、重ねるように巻いていきます。

その時手先の折山は下向きです。

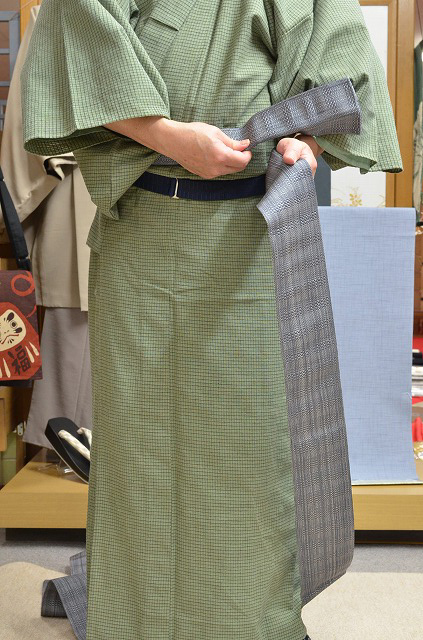

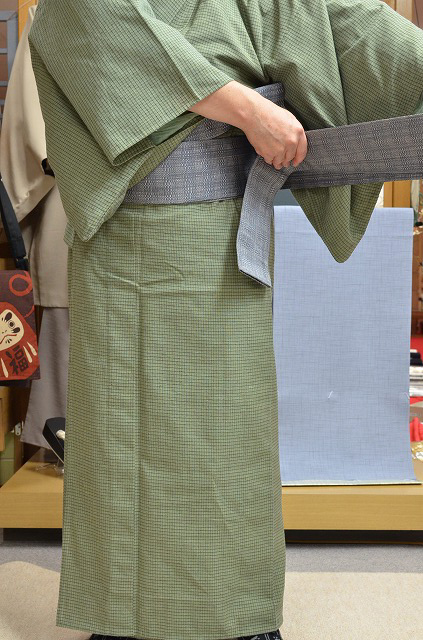

常に後ろが高くなるように巻いて、腰にぴったりとつけて、綺麗に重なっているか確認して下さい。

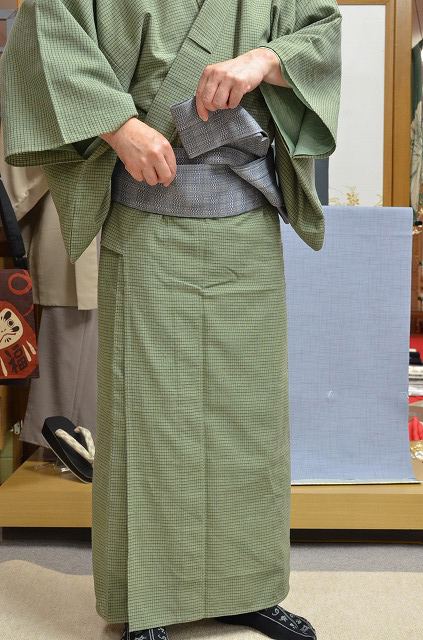

その時1巻目はしっかりと2巻目は軽く、3巻目は結びで締める感じです。

3巻目で手先と、たれを持って軽く締めます。

次にたれの長さを決めます。ここは感覚的なものなので、練習が必要ですが、自分の場合は右の骨盤を目安に折り返してます。

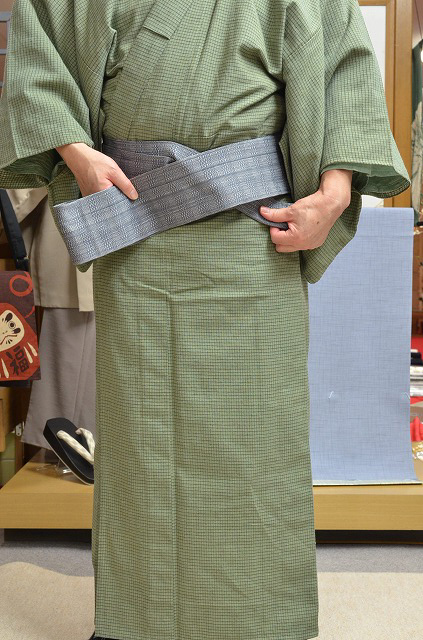

たれの長さを決めたら、残りの帯を内側に入れ込んで行きます。

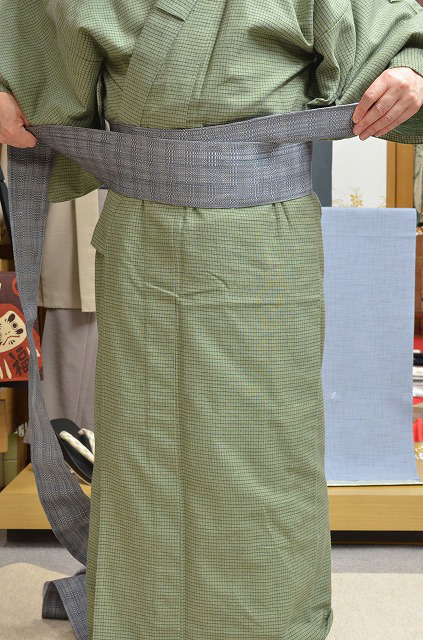

体型によって、余る長さが人それぞれですので、ここは数回練習が必要かと・・・

手先をたれを重ねます。この時も手先の開いた方を上に向けたままです。

たれと手先を結びます。

結び目を折り紙のように綺麗に整えながら、斜めにしっかりと締めます。

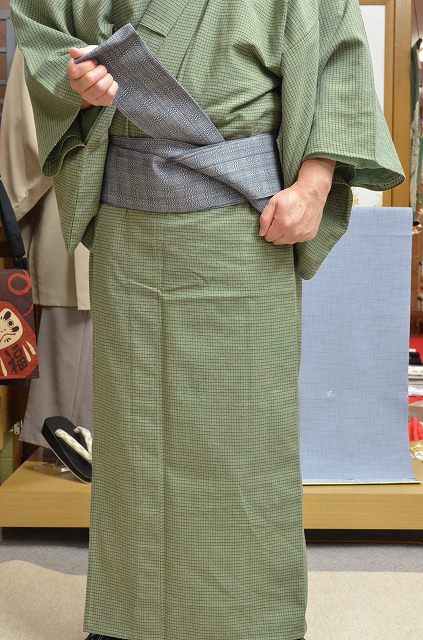

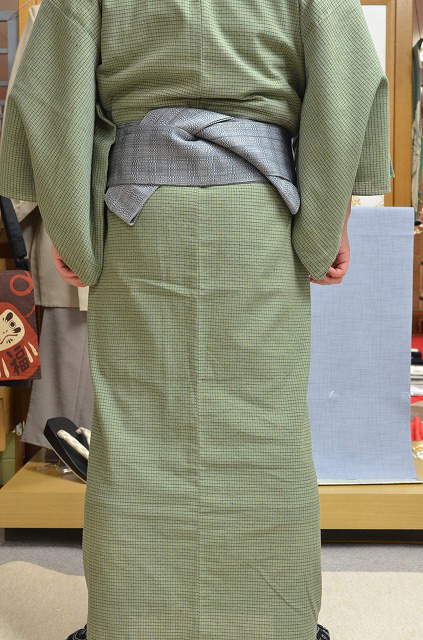

たれを少し中心に向けて戻します。

最後です。たれの部分を巻いた帯の2巻目の下に入れ込み通します。

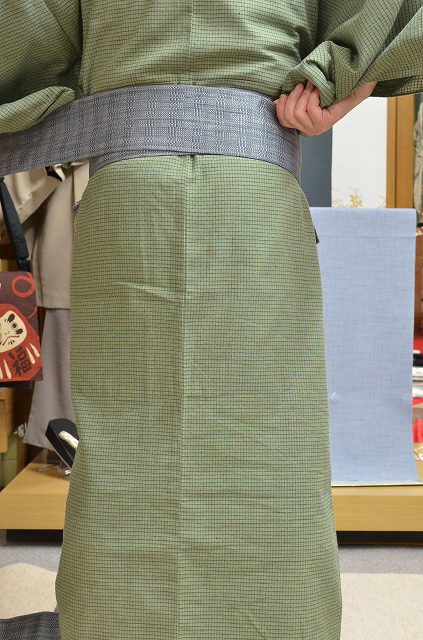

たれを通したら、しっかりと斜めに引き下げて、最後に手先とたれを持って締め直しながら形を整えます。

帯全体を持って、右回り(着物の合せに沿って)に背中に回します。

最後にもう一度、鏡を見ながら、形やバランスを確認して完成です!パチパチ!

片ばさみは、武士が刀を差すことによって、いっそう帯がしまる締め方です。

刀とはいきませんが、扇子でも差して粋に着こなしてください。

お付き合い頂き、ありがとうございました。

丸森 蔵の街の呉服屋

ホームページ フェイスブックでも新しい情報を発信しております。

ホームページはこちらから

フェイスブックページ(参加されてなくてもご覧になれます)

着物マイスターブログも・・・